|

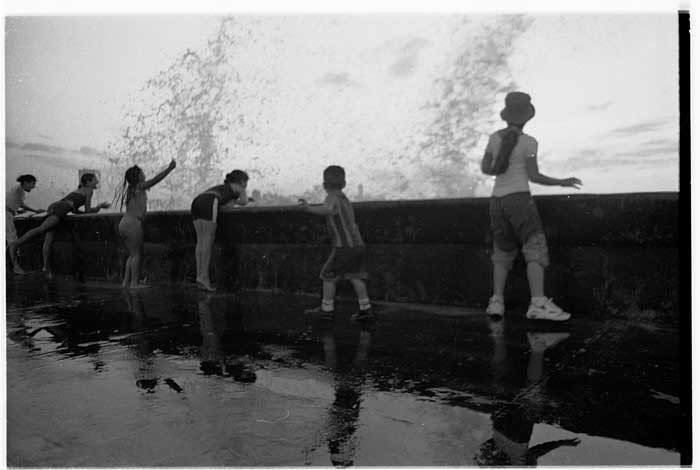

| Foto: Leandro Feal |

“… nació sola”

N. Guillén

Encabezando su poema A una palma Luis Rogelio Nogueras inscribió un verso del poema Palma sola de Nicolás Guillén. Para sentar las bases de cualquier relación es imprescindible que se reconozcan dos cosas, el respeto al otro y la comunidad de objetivos en aras de un bien superior. La palma del poema de Guillén y la del poema de Nogueras coinciden, aunque sus métodos son diferentes, en la necesidad de realizar algo inaplazable. La de Guillén sueña, mientras la de Nogueras se yergue con una fuerza insospechable, desde su semilla. Encarados a superar un régimen despreciable, los cubanos debemos, como las palmas de nuestros poetas, respetarnos y viabilizar el cambio en que podamos urdir la realización de nuestra soberanía. Es una deuda con nuestros hijos.

Un diálogo acaecido recientemente entre dos intelectuales cubanos ha admirado a muchos, pues al interior del mismo ha habido un debate respetuoso y honesto. Julio César Guanche, de manifiesta militancia marxista y socialista y Roberto Veiga, católico y, según él mismo declara, afín a ciertas manifestaciones social demócratas, sostienen desde la revista católica Espacio Laical (Año 6 Números 2 y 6 del 2010), este diálogo, extraordinario en la sociedad intelectual cubana, tan necesitada de espacios semejantes.

La democracia y su pertinencia es el centro de este debate y los autores coinciden en que no es posible llevarle adelante sin una sólida preocupación humana y por tal cosa, creo entender, los autores conciben la lucha por la superación de las desigualdades degradantes, contra las discriminaciones y contra el poder de la riqueza, por el derecho a un techo seguro y alimentación básica y por la participación de todos en la definición de las políticas que les implican.

Aunque nada hace dudar de la coincidencia de los autores en estos puntos, Guanche es explícito en un hermoso párrafo que cito:

“En ese sentido, podría servir (la democracia) en Cuba para obtener derechos concretos: impedir que se les grite “palestinos” a los orientales en el Estadio Latinoamericano, para lograr que dos personas del mismos sexo puedan amarse abiertamente, para conseguir techo y comida dignos para todos, para decidir sobre la introducción de transgénicos en el país, para participar de las decisiones sobre lo que producimos y lo que consumimos, para combatir la desigualdad, las discriminaciones por cualquier motivo, y para promover la diversidad.”

Desgraciadamente Guanche no precisa elementos como la unidad de la familia cubana, vejada por el fomento del exilio y manipulada en el asalto de sus recursos económicos. La democracia serviría en Cuba para decidir la suerte de nuestros criminales, nuestros niños y nuestros ancianos. Para que nuestras cárceles no sean centros de vejación, para que nuestros hospitales no estén infestados de cucarachas y nuestros médicos no tengan que callar frente al paciente, por disposición ministerial, los medicamentos que faltan. Para que nuestros ancianos no teman tropezar en aceras destruidas ni que la muerte se convierta en un evento deseable por la indigencia en que los hunde la condición de pensionados. Para que nuestros enfermos mentales no mueran de hambre y frío y el estado pretenda inculpar a los directores de hospitales como si la cadena de responsabilidades se detuviese en ellos y no escalara hacia ministros hinchados de incompetencia y generales podridos de impunidad.

De aquí se deriva una de mis principales observaciones al diálogo propuesto. Durante décadas de represión, el poder, parodiado por Fidel Castro con no pocas manifestaciones de terror, creó la sensación de que es más pertinente hablar con discreción que con vergüenza, considerar lo explícito vulgar, y evitar nuestro presente analizando Cuba como promesa de futuro.

En el diálogo entre los dos autores, la asimilación de tales códigos propicia que la urgencia palpite escasamente.

Del mismo modo me parecen cuestionables algunas convergencias de los autores (cuestionables no quiere decir descartables ni erradas). Uno de los principales mitos de nuestra cultura afirma que el ser humano, como el progreso tecnológico, accede de continuo a niveles superiores de realización. Esta visión de nuestro devenir implica también una lectura de la historia que supone pertinente la concepción de una sociedad hermanada y, en pos de tal, el esfuerzo supremo de hombres y mujeres. Tal idea no es ajena a la cultura cristiana, pero tampoco a la marxista, del mismo modo no es ajena a Veiga ni a Guanche. Una secuela de tal valoración es el menosprecio del presente como etapa transitoria hacia un después. Los sistemas políticos e ideológicos que la comparten no soportan la tentación de prometer, como vía de perpetuación, no un simple más adelante, sino un después fabuloso de realización ideal.

No creo que el mundo de hombres y mujeres tenga como destino la superación de los antagonismos, ni que en algún final concebible, todos vayamos a darnos las manos sin reserva. No lo creo ni posible ni necesario. La idea de una fraternidad absoluta olvida que el ser humano se construye a si mismo en un entorno con el que establece prioridades y cuyo resultado ocurre ya en un presente posterior que le requiere nuevas decisiones. Esperar que un entorno perfecto propicie un ser humano correspondiente implica ya una limitación a sus libertades y a su elección.

Mantenerle al castrismo el privilegio del presente seguirá llenando nuestras calles de relucientes autos militares y satisfechos burócratas, fragmento que, por la sola razón de aceptar tales beneficios, se desmejora y humilla frente a una población que no cesa de sentir el peso de más recortes en nuestra precaria estructura de sobrevivencia.

Discrepo del análisis de Julio César Guanche que convierte en ideológicas las certezas ciudadanas en torno a la conducción social, espiritual o económica. Estoy de acuerdo en que censurar la ideología o la política implica la negación de la democracia y que nuestros debates políticos en torno a tales convicciones casi nunca están ajenos a construcciones ideológicas. Pero consagrar los grupos que suponen los discursos ideológicos, permite sostener divisiones humanas mucho más tarde de que estas tengan alguna pertinencia social. Como consecuencia, el discurso ideológico obsoleto solo atina a identificar con la traición lo que no son más que manifestaciones de renovación. En el caso de las élites ideológicas parásitas, esta situación puede reproducirse hasta mucho después del absurdo, situación que en Cuba es de una actualidad pavorosa.

No es de extrañar, por tanto, que Veiga se distancie de las convicciones ideológicas de Julio César Guanche. Veiga es un pensador católico y la práctica religiosa no puede aceptar que se le confine en marcos que le son ajenos. No creo que el religioso deje de integrarse en el debate ideológico, sino que esto lo realiza desde su posición como ser social y no por una derivación comprometida de la fe.

Sin embargo, cuando Veiga afirma, en un texto ajeno al intercambio con Guanche, que la iglesia católica está capacitada para facilitar un camino de reconciliación por medio del diálogo entre todos los cubanos (“Todo el tiempo para la esperanza” Espacio Laical Año 6 No 3, 2010, p.134 –Texto presentado con motivo de la Décima Semana Social Católica, junto a otros dos intelectuales católicos, en junio del 2010) por ser la enviada para proclamar, hasta el fin de los tiempos, a dios mismo (“La Iglesia Católica ha sido enviada por Jesucristo para proclamar hasta el fin de los tiempos una novedad radical: Dios mismo, …”), la pretensión de Veiga no puede sino comenzar un inaceptable proceso de exclusión. Considero que en este momento Veiga se desmarca de las intuiciones propias de la fe para aprovecharlas aquilatando su acción social desde la relevancia de su ejercicio espiritual. Pocas cosas hay tan infalibles, para detectar un discurso ideológico, como un discurso excluyente.

Excluye Veiga, por supuesto, al resto de las iglesias, cuya función es, casi siempre, revelar algún conjunto de conocimientos esenciales e igualmente enriquecedores y liberadores pero que, de sostener el exclusivismo de Veiga, no conseguirían sino mantener una disensión eterna y desgastante. Del mismo modo, y es lo que hace la afirmación de Veiga aún menos atractiva, quedan disminuidas, como mediadores de un diálogo constructivo en la sociedad cubana, el resto de las instituciones emanadas de la sociedad civil. Si los grupos humanos tienen la relevancia que sus miembros le sepan imprimir, la pretensión de Veiga es que en la Iglesia Católica la aptitud está potenciada, más allá del alcance de sus miembros (respetables sin dudas, pero mundanos), por una especie de padrinazgo divino.

Podría parecer que mi celo es excesivo, pero cuando la Iglesia Católica asume la mediación en la reciente crisis creada, por nombrar a sus gestores fundamentales, por el martirio de Orlando Zapata Tamayo, la hombradía de Guillermo Fariñas y la brillante lucha de las Damas de Blanco, habría que sentir desde ella, al menos, las discretas pulsiones de tal reconocimiento.

Al exponer el número cuatro del 2010 de la revista “Espacio Laical”, en su foto de portada, las sonrisas satisfechas de Raúl Castro y Jaime Ortega, entre otras, sería digno que estuvieran, aunque fueran en una difuminación evocadora, los ojos marchitos de la imagen de Orlando Zapata Tamayo, el albañil que muerto recorrió el mundo con la libertad que sus captores le negaron.

Al no poder hacerlo, quizás por evadir las represalias castristas, siempre existe un recurso, el silencio. En este caso la abstención de mostrar tales imágenes.

Muchas observaciones le podremos realizar al diálogo entre Roberto Veiga y Julio César Guanche, pero la convergencia de estos autores en torno a la esperanza de ver un país de todos, donde reconocernos cubanos sirva para superar diferencias económicas, religiosas o ideológicas, merece el aprecio y respeto más absolutos.

Si luz buscan las raíces de nuestro compromiso, los intercambios como este parecen demoler la piedra que impide a nuestro verdor colmar el espacio con la libertad que el castrismo arrebató.

Escríbeme

Escríbeme

5.jpg)